わたしの中に住んでいた男の子

石神夏希 2022.12.12

わたしは長いこと自分の中に男の子を住まわせてきた。

その子は小学生くらいで、たぶんわたしが同じ年頃の頃から、わたしの中に住んでいた。でも外側にいるわたしが年をとっても、その子は子どものままだった。わたしがその子の存在に自覚的になったのは、たぶん20代のときじゃないかと思う。

その子の存在はわたしの一部であって、わたしの性格や振る舞いにも影響を与えていたから、「わたしだ」ということもできると思う。でも同時に「これはわたしではない別の存在だ」というたしかな感覚もあった。

もう少し具体的な説明をするなら、その子は、小さいころに亡くなった兄の分身としてのわたし、だったと思う。兄そのものというよりは、まだ幼かったわたしが、周囲の大人たちからの期待を感じ取るという形で内面化した「兄の代理」という役割、だった。

わたしは子どものころ、特にボーイッシュであるとか男勝りであるといったことはなく、どちらかといえば「女の子らしい」ものが好きだった。友だちは男女ともいたけど女の子と遊ぶほうが多かったし、なんなら小学校を卒業するまではスカートしか履かなくて、いつも髪にリボンを結んでいた。

だけどあるときから、わたしのある部分は男の子として生き始めた。「男の子として」行動するわたしの目指すものは、いい成績をとって一番になることだったり、なにかの賞を取ることだったり、自分より体の大きい男の子に負けずに自己主張し、相手を言い負かすことだったりした。つまり社会の中で他の誰かより優秀だと認められること、端的にいえば「勝つ」こと、それが「兄の代理」としての、わたしの使命だった。当時のわたしはそんなふうに言語化はできていなかったけれども。

その動機のうち一定程度は、亡くなった兄の代理という物語とは関係なく、ある時代の女性たちが「男女平等」というスローガンのもとに背負わされた抑圧に由来していたように思う。「わたしたち」は女性的でありながら、男性的でもあることを求められた。自分のふつうよりも2倍がんばって、ときには分裂症のように2つ以上の役柄を演じることを求められた。その切り替えがうまくいかなくて苦しむことも、責められることもあった。きのうは男の子のように戦うことを求められたのに、きょうは女の子らしく結婚しろ、なんて。(わたしの父は、演劇などやめて医学部か法学部に行け、世間に名の通った良い企業に就職しろ、という一方で、恋人の前ではもっと女性らしくきれいな格好をしろ、たまには化粧をしろと私を叱った)

その男の子がわたしの中に住み始めてから三十年以上が経ち、わたしは息子を生んだ。

わたしは「母」という、これまでとは違う動物になった。お腹の中で子どもを育て、外に出てきてからは乳をやる。というか勝手に乳が出る。そういう動物ではあったが、「母親として」といったプレッシャーはそんなに感じなかった。どうやらわたしはこれまでの人生、自分が母親になるという希望や予測をほとんど持ってこなかったために(結婚はしなくても子どもは欲しい、と口では言うことがあったが、実際には想像するたびぞっとした。結婚にも子どもを持つことにも)、自分が「母」という役柄を演じることについては、良くも悪くも「イメージができない」のかもしれなかった。夫が母性豊かな人で、一般的に母親役に求められる役割を分担してくれている、という理由もおそらく大きい。

いっぽう母になるのと引き換えに、わたしの内側からわたしを縛っていた「兄の代理」というくびきはいつの間にか解かれたようだった。あの子は本当は、子どもの頃の父の代理だったのかもしれないな、とも思う。父は二年前、わたしが身ごもってまもなく亡くなった。

息子を生んだ後、わたしの中に、今もあの男の子は住んでいるだろうか。かすかに存在を感じることもあるし、もういない、とも感じる。ただ息子を見ていると、自分の中の古い傷がやんわりと癒えていくような感覚を覚えることがある。子どものわがままにとことん付き合っているとき、どうにもならないことで泣きじゃくる子どもを抱きしめるとき。私はひとりしか子どもを育てていないけれど、子育てというのは、子どもを育てることを通じて「自分で自分を育て直す」という側面が必ずあるのだと直感する。

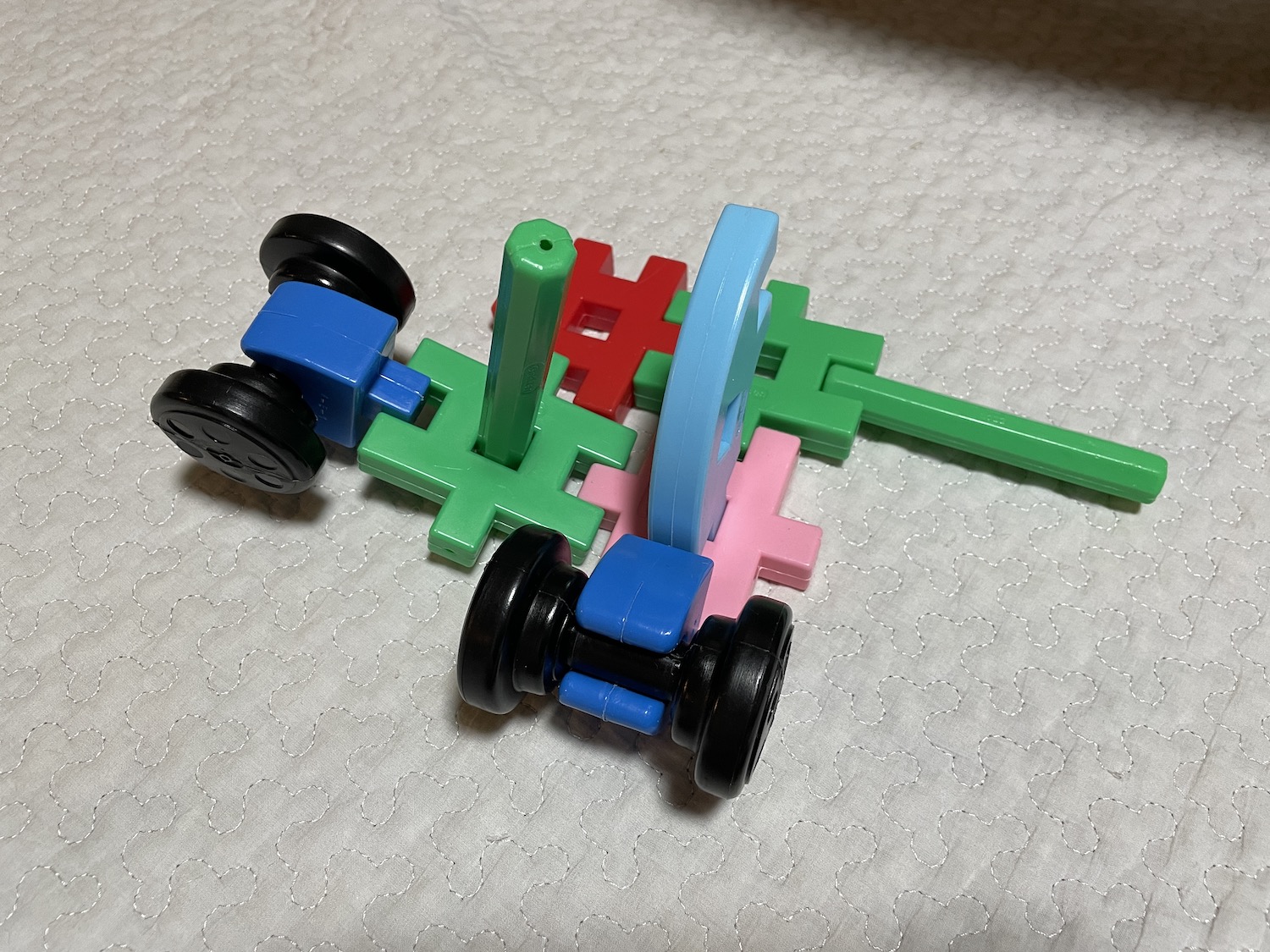

見慣れないミニカーや電車のおもちゃに囲まれながら、息子お気に入りのピンクのスモック姿を眺めながら、わたしは私の中の男の子だった部分に、どっちもいいね、と話しかける。消えていきそうなかすかな気配の中で、小さな男の子が嬉しそうに笑っている。